3C分析というフレームワークを学んではみたものの、3つのCを各々分析してみても、結局この分析で何を考えればいいのかがよくわからないし、他の分析フレームワークとの関係もよく理理解できない。

誰か、このフレームワークの分析の勘所を教えてほしい。

こんなお悩みをお抱えの経営者の方は多いだろうと思われます。

この記事を読むことで、マーケティング戦略を考える際に、PEST分析と並んで重要な環境分析のフレームワークである3C分析を適切に実施することができるようになって、ビジネスに役立つマーケティング戦略の立案ができる可能性が高まります。

本記事は中堅・中小企業の事業再生に取り組んで20年以上、200社超の再生案件に関与して、マーケティングと管理会計と組織再編の力で再生へと導いてきた、企業再生のプロフェッショナルである公認会計士が書きました。

3C分析とは何か?

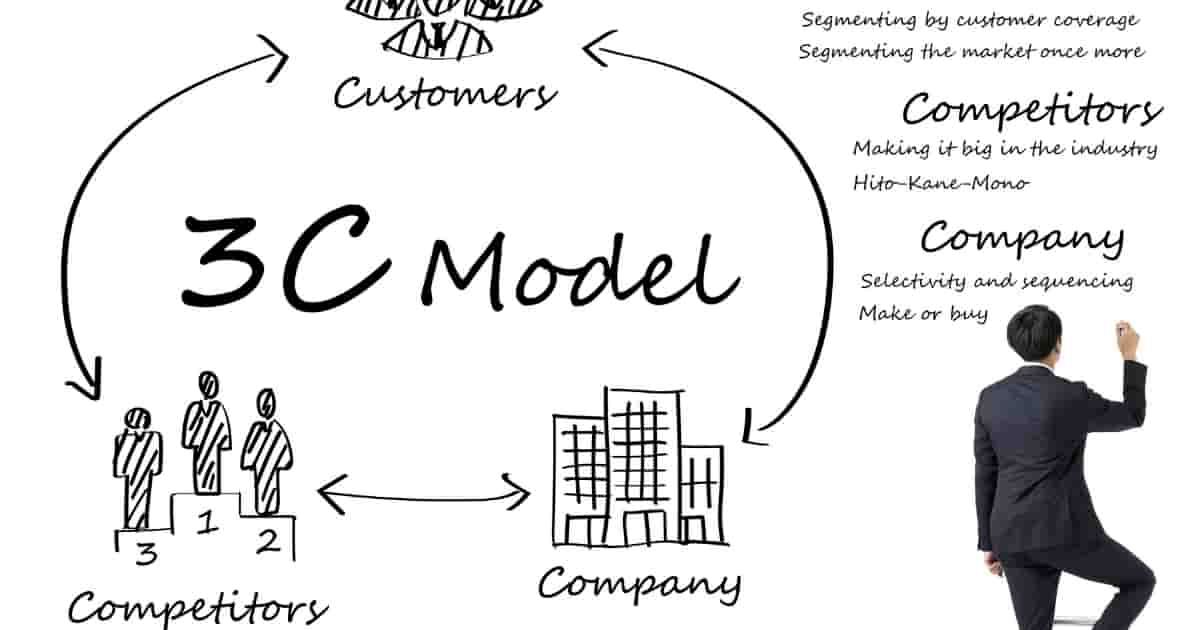

3C分析とは、PEST分析とともに外部環境分析に用いられるフレームワークで、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析するものであり、事業戦略やマーケティング戦略を策定する際などに用いられ、事業のKSF(Key Success Factors:成功要因)を導き出して、事業を成功に導きやすくしてくれるものです。

3C分析とは、PEST分析とともに外部環境分析に用いられるフレームワークで、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析するものであり、事業戦略やマーケティング戦略を策定する際などに用いられ、事業のKSF(Key Success Factors:成功要因)を導き出して、事業を成功に導きやすくしてくれるものです。

上の図を見ればわかるように、3C分析はPEST分析の後を受けて行われる環境分析のフレームワークです。

上の図を見ればわかるように、3C分析はPEST分析の後を受けて行われる環境分析のフレームワークです。

PEST分析が、自社ではコントロースすることができないマクロ環境を分析するフレームワークであるのに対して、3C分析はある程度影響力を行使できるミクロ環境を分析する際に用いるフレームワークであるという違いがあります。

この3C分析というフレームワークを考案したのは、現在ビジネスブレイクスルー大学学長であり、マッキンゼー日本支社長もつとめられた世界的経営コンサルタントである大前研一氏で、1982年に「The Mind of the strategist(邦訳:ストラテジック・マインド)」で紹介され、世界的に広く知られるようになりました。

その著書の第8章の冒頭で、以下のように記載されています。

およそいかなる経営戦略の立案に当たっても、三者の主たるプレイヤーを考慮に入れなければならない。すなわち、当の企業=自社(Corporation)、顧客(Customer)、競合相手(Competitor)の三者である。

自社、顧客、競合相手という3つの主要なゲーム・プレーヤーを用いて“戦略”」を定義すれば、「戦略とは、自社の相対的な企業力を用いて、顧客のニーズをより満足させ、競合相手との差を最大化すべく努めること」ということになるだろう。

(引用:ストラテジック・マインド8章「戦略的三角関係」)

ここで書かれているように、事業戦略を考える際には最低限3つのCについて考えればよく、「自社の相対的な企業力=経営資源」、「顧客のニーズ=顧客が根源的に求めていること」、「競合相手との差を最大化=差別化又はポジショニング」の3つをバランスよく考えることが、成功に導く事業戦略を策定するポイントなのです。

そもそもなぜ3C分析がよく使われているのでしょうか。まずはそれを見ていきましょう。

3C分析の必要性

自社の策定する事業戦略は、そもそも単独で存在するものではなく、その戦略の方向性は外部環境および内部環境の影響を大きく受けるものです。

自社の策定する事業戦略は、そもそも単独で存在するものではなく、その戦略の方向性は外部環境および内部環境の影響を大きく受けるものです。

したがって、事業戦略を策定する際には、自社を取り巻く環境を分析することは必須になりますが、その環境は、自社でコントロール可能なものかどうか、および、自社の外部・内部のどちらに存在するものかで区分して検討することが必要です。

自社でコントロースすることが不可能な外部環境はマクロ環境と呼び、PEST分析という別の分析フレームワークを用いますが、自社の影響力をある程度行使できる外部環境(顧客、競合相手)の分析、および、自社の内部環境(経営資源)分析に用いるフレームワークとして3C分析が必要なのです。

また、環境分析を実施するにしても、MECEに整理されたPEST分析や3C分析のフレームワークがなかったとするならば、分析の対象範囲が膨大になりすぎて、事業戦略の策定に役立たない情報まで分析対象として取り上げてしまって、無為に時間を過ごしてしまう可能性が高くなってしまいます。

つまり、効率的にビジネスの結果を導く事業戦略を策定するために、分析対象を最低限に絞った3C分析が必要とされるのです。

マッキンゼー&カンパニーのコンサルタントだった伊藤良二氏も、その著書の中で次のように述べています。

コンサルタントの世界では、次から次へと新しいフレームワークが紹介されているが、私の経験では3C以上にシンプルかつ万能なフレームワークはない。

3Cで溶けない戦略課題解決はないといってもいいぐらいである。

(引用:「戦略課題」解決21のルール)

3C分析の手順

3C分析とは、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析することですが、まず最初にCustomer(市場・顧客)を行う必要があります。

3C分析とは、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析することですが、まず最初にCustomer(市場・顧客)を行う必要があります。

その理由は、3C分析の中で圧倒的に重要なのが「市場の定義」であるからであり、それが決まらないままでは「競合の定義」ができないからなのです。

3C分析における「市場の定義」の重要性

「市場の定義」は、3C分析だけにかぎらず、マーケティング基本戦略であるSTP分析の「セグメンテーション」や「ターゲティング」あるいは「ポジショニング」を考える上での前提になります。

市場をどう捉えるかで、その後のセグメンテーションの分類軸も異なってくる結果、ターゲティングする特定のセグメントも違うものとなります。

このように、「市場の定義」は、その後のマーケティング戦略の基本的な方向性を決定づけてしまう出発点になるものなので、何度も繰り返して検討するべき最も重要な要素なのです。

また、3C分析における競合分析の「競合」とは、ターゲットとそのニーズの双方が重なる他社のブランドのことを言いますが、どのブランドが競合先に該当するのかの特定ができなくなってしまうのです。

外形的な製品の類似性などを持って短絡的に競合と捉えてしまうような事例には事欠かないので、ここは注意が必要です。

たとえば、老舗の料亭を複数店舗展開する事業を考えてみましょう。

自社の事業が対象とする市場の決定、つまりは「市場の定義」を外形的に、「和食レストラン事業」と捉えれば、セグメンテーションの切り口を「価格帯」として、「料亭」、「割烹」、「和風居酒屋」、「その他」というセグメントに細分化できますが、「レストラン事業」と捉えれば、第1のセグメンテーションの切り口を「国籍」として、「和食レストラン」、「フレンチレストラン」、「イタリアンレストラン」、「中華レストラン」、「その他」に細分化されます。

市場の定義が前者であれば、競合先はこれら和食レストランになりますが、その定義を後者とすれば、競合先には和食だけでなく、フレンチやイタリアンなども競合先に入ってきます。

また、「市場の定義」を外形的に「和食事業」とすれば、外食レストラン以外に中食市場もセグメントとして現れることとなり、競合先としてお惣菜屋さんも入ってくることになります。

さらに、「市場の定義」を外形的に「エンターテインメント事業」とすれば、海外旅行や、映画鑑賞、読書や、犬の散歩なども競合先に現れることになります。

このように、自社に事業の対象とする市場をどのように切り取るかによって、自社の事業の本質=提供価値は変化することにもなりますし、ポジショニングやコンセプトだって再定義が必要になることもあり、さらには、競合先として検討しなければならない企業の顔触れがガラリと変わってくることになります。

以上のことから、「市場の定義」がいかに大切か、その定義の仕方によってその後の事業戦略やマーケティング戦略がガラリと変わってしまうことになることもご理解頂けるでしょう。

市場の定義についての詳細は、下記の記事を参考にされてください。

戦略を考える前には市場の定義を考える必要があるらしいのだが、それはいったい何を決めることなのだろう。市場が定義できないと戦略が策定できないのだから、誰かわかりやすく教えてほしい。理論と実践を重視する経営者のこんなお悩みに回答します。

Customer(顧客)の分析の手順

Customer(市場・顧客)分析を行う上で必要な視点は、顧客の量的な理解と、顧客の質的な理解の2つになります。

そして、顧客の量的な理解とは、業界の市場規模と市場の成長性(市場規模の推移)を指し、顧客の質的な理解とは、顧客ニーズの把握と顧客の消費行動・購買行動の把握を指します。

顧客の量的な理解

顧客の量的な理解とは、業界の市場規模と市場の成長性(市場規模の推移)をいいます。

デモグラフィック軸やサイコグラフィック軸を用いてセグメンテーションした市場から特定のセグメントをターゲティングしますが、まずは、その規模を数量的に表現します。

例えば自動車業界の場合、2019年度(1年間)の国内自動車(四輪車)販売台数は519.5万台で、前年比マイナス1.5%となりました。

昔に比べると日本国内の自動車需要は減少してきていますが、東日本大震災後の2012年以降は500万台前後で推移しています。

したがって、自動車業界に身を置くビジネスマンに『自動車の国内市場規模は?』という質問をすれば、「約500万台」という回答がすぐに返ってくるわけですが、全ての業界においてこのように市場規模が即答されるわけではなく、自分の業界の市場規模をご存じないビジネスマンのほうが多いと思われます。

たとえば、中堅・中小企業の経営者などに、「あなたのビジネスの市場規模はどれくらいですか?」と聞いても答えに窮してしまう方のほうが圧倒的に多いのです。

このように自社ビジネスの市場規模を知らないというのは決定的に宜しくないわけで、なぜならば、市場規模は、マーケティング戦略を考えていく上で一番の基礎的な情報になるからです。

たとえば、何らかの新しいビジネスを始めようとする場合には、とにかくまず最初にその市場規模を確認すべきです。

年間1,000万人の方が購入する市場と年間1万人の方が購入する市場では、どちらが多くの売上を見込めそうか一目瞭然です。(もちろん大きな市場ほどたくさんの競合が存在するので、市場規模が大きいからと言ってビジネスが簡単に上手くいくわけではありませんが。)

また、単に市場規模が大きいからと言って喜んでばかりもいられません。

市場規模の絶対値は大きくても、縮小傾向になるならばその市場は衰退期に入っている可能性があり、何らかのイノベーションが市場に生じない限り、自社の売上も市場の衰退とともに今後ずっと減少していく可能性が高いからです。

また、自社の売上推移と市場規模の推移を時系列で追いかけて見ることも必要な分析のひとつです。

単に市場規模の拡大に応じて、自社の売上が伸びているのであれば、それは自社の戦略が優れていたというよりは、成長期にある市場そのもののおかげです。

逆に市場規模は一定、または縮小しているのにもかかわらず、自社の売上が伸びているのであれば、それは自社のとる戦略がうまく機能して、他社ブランドからシェアを奪っているということを意味します。

しかし市場規模は一定もしくは拡大しているのにもかかわらず、自社の売上が減少しているのであれば、自社の戦略を見直す必要があることになります。

このように自社の戦略の良し悪しを確認するためにも、市場規模は常に把握しておかなければならない基礎的な情報なのです。

但し市場規模とその推移を、正確な数値で把握している必要は一切なく、概算でざっくりした数値を把握していれば十分であり、市場規模が公表されておらず、業界の市場規模が分からないのであれば、アンケート調査で『概算』してみる事も可能です。

売上を因数分解すれば、売上=市場規模Xマーケットシェアとなりますので、市場規模が把握できれば、自社の当該市場におけるシェアも逆算で把握することが可能になります。

顧客の質的な理解

顧客の質的な理解とは、顧客ニーズの把握と顧客の消費行動・購買行動の把握をいいます。

生活者が、その商品やサービスを利用する根源的な理由、つまりニーズは何なのかを突き詰めて考えて、自社の商品・サービスの提供価値(コンセプト)との整合性を確認することになります。

そのためには、漠然とした「ターゲット」よりも、具体的なターゲット像である「ペルソナ」の作成を行う必要があります。

また、ペルソナを作った上で、カスタマー・ジャーニー上で購買行動の可視化を行い、各々のフェーズにおけるカスタマー・インサイトを把握することで、顧客理解が一層進むことになります。

ニーズにも様々なものがあって、ペルソナがどのようなニーズを持つのかの検討も十分に行う必要があります。

ニーズには、品質や、性能などのスペックに対するニーズ、デザインのクールさやブランドのイメージなどに対するニーズ、使用体験する時の気持ちの高まりに対するニーズ、承認欲求や自己実現欲求などの高次の欲求を満たすニーズなどが考えられますが、ペルソナが重視するニーズの特定を行うことが必要になります。

さらに、その上で、競合他社が満たそうと狙っているニーズの特定も行うことで、生活者の頭の中に描かれるポジショニングの独自性へとつながることになるのです。

Competitor(競合)の分析の手順

競合分析でまず最初にやるべきことは、競合ブランドの特定になります。

先に説明しましたが、「市場の定義」が適切に決定されていれば、競合ブランドを特定することは、難しいことではありません。

競合ブランドを特定できなければ、当たり前ですが、競合分析をすることはできません。

そして、競合ブランドを特定するとき、次に説明するように2つの視点を持つ必要があります。

競合ブランドの特定

競合ブランドを特定するに際しては、「直接競合」と「間接競合」という2つの視点で分析するとMECEに捉えることができます。

直接競合とは、「生活者が、自社のブランドと直接比較すると考えられる他社のブランド」をいいます。

ほとんど場の場合、自社ブランドが選択された場合には、その競合ブランドは選択されないですし、反対に、その競合ブランドが選択された場合には、自社のブランドは選択されないという二律背反の状況にあるブランドです。

これに対して、間接競合とは「外形が同じ又は類する商品・サービスでなくても、提供価値という観点からは同じであるとみなすことができる商品・サービス」のことをいいます。

たとえば、キャンプ用品販売事業を展開するスノーピークであれば、直接競合は、LOGOSやColemanになりますが、スノーピークの提供価値が、「家族に父親の頼りがいを見せつける」であれば、「シマノ(釣り具)」や「Patagonia(登山)」なども競合先に成りえます。

このように、競合ブランドを特定する際には「直接競合」だけでなく、ブランドが提供する価値に着目した「間接競合」も含めてリストアップすることで、的確に競合先を特定することができるとともに、ここが大事なのですが、自社ブランドの新しい価値を発見する良い機会にもなるのです。

競争地位別戦略分析

どのような業界でも、競合ブランドが1社しかいないということはなく、一般的には、競合ブランドは複数存在するはずです。

直接競合、間接競合の2つの視点で競合ブランドをリストアップが終わったら、競争地位別戦略分析を行います。

複数の競合ブランドの中には、①市場そのものを牽引しているシェア・トップのリーダー・ブランド、②リーダーに対して差別化でチャレンジしていくチャレンジャー・ブランド、③専門性を強みにニッチな強みを活かすニッチ・ブランド、④リーダーやチャレンジャーを徹底的に模倣するフォロワー・ブランドの4類型が存在します。

競争地位別戦略は、1980年にフィリップ・コトラーが提唱した競争戦略論であり、ブランドを競争地位別に4つに類型化した上で、各々について異なった戦略目標を設定する考え方です。

たとえば、コンビニ業界を取り上げてみましょう。

リーダー・ブランドは生活者の圧倒的支持を得て日販も最も高いセブンイレブン、チャレンジャー・ブランドは、セブンイレブンを追いかけるローソン、ニッチャ―・ブランドは北海道エリア限定で出店し、地域の食材を生かした惣菜なども美味しいセイコーマートや、宮城県を本拠に南東北3県に店舗展開を行っているリトルスター、フォロワー・ブランドはセブンイレブンやローソンを追いかけるファミリーマート、サンクスなどがあげられます。

このように各ブランドごとの特徴と提供価値が分析できると、各々のブランドのおおよその戦略が推定できることになって、次のステップである「競合ブランドの特徴」を明らかにしやすくなるのです。

競合ブランドの戦略と経営資源の分析

競争地位別戦略の分析が終わったら、次は、競合となる各ブランドの戦略と経営資源を把握するステップに進みます。

競合となる各ブランドの戦略と経営資源を把握するために、押さえておくべきポイントは次の5点になります。

①ニーズ:競合ブランドが捉えようとしているニーズは何か?

②提供価値:競合ブランドはどのような価値を提供しようとしているのか?

③STP戦略:競合ブランドはどのようなSTP戦略を採用しているのか?

④マーケティング・ミックス:競合ブランドはどのような4Pを採用しているのか?

⑤経営資源:競合ブランドの戦略やオペレーションを支えている経営資源は何か?

以下、1つずつ解説をしていきましょう。

①競合ブランドが満たそうとしているニーズ

Customer(市場・顧客)分析の項で、ペルソナの重視しているニーズを明らかにしましたが、同様に競合ブランドが満たそうとしているニーズは何なのかを把握しましょう。

ニーズは、顕在ニーズと潜在ニーズの2種類がありますが、顕在ニーズを満たそうとしているのか、それとも潜在ニーズを満たそうとしているか、また、それは具体的にはどのようなニーズかを把握します。

競合ブランドの間で異なるニーズを満たそうとすれば、棲み分けを目指して競争しない戦略に繋がりますし、同じニーズを満たそうとしているのであれば、そこには競争環境が生まれることになります。

競争を行う場合には、競合ブランドよりも上手にそのニーズを満たすことが求められます。

②競合ブランドの提供価値

①で「どの競合ブランドが、どんなニーズを満たそうとしているか?」を分析したら、次は、各々の競合ブランドがどのような提供価値で、そのニーズを満たそうとしているか?を分析することになります。

提供価値=コンセプトなので、事業コンセプトを言語化して端的に表現しましょう。

③競合ブランドが採用するSTP戦略

マーケティング基本戦略は、一般的には「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」などのSTP戦略をさします。

市場の定義を行って対象市場を決定したら、市場の細分化(セグメンテーション)を行い、特定のセグメントにターゲティングし、その後自社ブランドの提供する独自の価値で生活者の頭の中にポジショニングすることを考えます。

この一連の過程は選択の連続の過程でありますが、視点を変えると、それは捨象の連続の過程でもあるわけです。

この選択と捨象の観点から、競合ブランドの戦略を分析することで、競合ブランドの意図が明確になって、今後どのような打ち手を繰り出してくるのかの予測もしやすくなるのです。

④競合ブランドのマーケティング・ミックス(4P)

STP戦略は、マーケティング・ミックスに従って具体化されることで、初めて成果を生むことになります。

各々の競合ブランドの「意図=戦略」が分析できたら、それをどのように具体化してマーケティング施策を実行に移しているのかを分析しましょう。

マーケティング・ミックスの代表例である4Pとは、Product(商品・サービス)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4つの頭文字Pをとったものです。

具体的な4Pを分析することで、STP戦略との整合性も確認しておきましょう。

⑤競合ブランドの経営資源

どのような具体的なマーケティング・ミックス(4P)を採用しようとも、その成果は自社が投入している経営資源の質や量に大きく左右されることになります。

したがって、競合ブランドがどのような経営資源を利用しているのかを把握するために、経営資源分析を行います。

競合ブランドの経営資源分析は、ヒト、モノ、カネ、情報の4つの視点で分析しましょう。

自社内部の経営資源分析に使う分析フレームワークはVRIO分析ですが、競合ブランドの経営資源分析を詳細に分析することは通常不可能なので、ここではこの4つの視点で分析しておけば十分です。

まず、ヒトとは、従業員をはじめとした人材を意味し、各々の組織機能(企画、製造、営業、管理他)における人材の能力や実行スピードを指します。ヒトは残りの3つの経営資源とのかかわりが最も深く、少子化の影響もあって優秀な人材の確保が多くの企業で経営課題になるほど重要性が年々高まっているものです。

また、組織はヒトの意識で成立するものですから、組織がどういった組織文化を持つのかも考察対象になります。

次に、モノとは、製品やサービス、さらにはそれらを生み出す手段となる機械設備等、さらには、ヒトに従属することが多い技術(基礎技術/応用技術/生産技術)、さらには、販売ネットワークなどもここに含めて検討します。

さらに、カネとは、キャッシュそのものであり、潤沢な余剰資金を持てば競争上有利にはなりますが、その保有キャッシュの量よりも、注目するべきは、そういった資金の予算配分であり、研究開発予算、設備投資予算、広告宣伝予算、販売促進予算などにどのように割り振られているかを財務諸表とから分析することになります。

最後に、情報とは、競合ブランドが持つ顧客データや生産ノウハウなどのナレッジ、さらには、ブランドの知覚品質やブランド連想、ブランド・ロイヤリティなども含まれることになります。

Company(自社)の分析の手順

3C分析の最後のCompany(自社)の分析の手順は、基本的にCompetitor(競合)の分析の手順と同様です。

自社ブランドの競争地位の把握

Competitor(競合)の分析で、競争地位別戦略の分析を実施したように、Company(自社)を競争地位戦略の中に位置づけてみることになります。

ここでよくやってしまいがちなのが、自社を「フォロワー」ではなく「チャレンジャー」として位置付けてしまうことです。

自社のことはよく見えてしまったり、また、よく見たいという心理が働く結果、現実を客観的に見ることができずに、3割り増しくらいに良い評価を与えてしまいがちなことには注意しましょう。

「チャレンジャー」とは「第2位のシェアを持ち、第1位のリーダーにとって代わる姿勢を持つ企業」のことをいいますから、リーダーと遜色ない経営資源を有し、そこに追い付くにはあと一歩である位置につけているブランドを指す言葉です。

経営資源に圧倒的な差があるのならば、リーダーの地位に追いつくことはまず不可能であり、競争地位の位置づけは「ニッチャー」か「フォロワー」しかないはずなのですが、これを「チャレンジャー」とやってしまいがちです。

先ほどあげたコンビニの事例で言えば、北海道に展開するセイコーマートが、「セブンイレブンにあと一歩及ばないチャレンジャー」とは、生活者は誰も考えないのですが、セイコーマートの人からすれば、ついついチャレンジャーと思い込んでしまうようなものなのです。

以上のようなことから、自社の競争地位分析は、客観的な視点で分析をしましょう。

自社ブランドの5つの分析項目の整理

次に、Competitor(競合)の分析で活用した5つの分析項目を、Company(自社)分析にも当てはめてみます。

①ニーズ:自社ブランドが捉えようとしているニーズは何か?

②提供価値:自社ブランドはどのような価値を提供しようとしているのか?

③STP戦略:自社ブランドはどのようなSTP戦略を採用しているのか?

④マーケティング・ミックス:自社ブランドはどのような4Pを採用しているのか?

⑤経営資源:自社ブランドの戦略やオペレーションを支えている経営資源は何か?

各々の分析は、⑤経営資源の分析を除き、Competitor(競合)の分析同様に行えば問題はありません。

⑤の経営資源分析には、ヒト、モノ、カネ、情報の視点よりもさらに詳細にVRIO分析を実施することが一般的です。

VRIO分析とは、リソースト・ベイスト・ビュー(経営資源論に基づく競争戦略論)の大家である、ジェイ・B・バーニーが1991年に発表した、内部経営資源を分析するフレームワークです。

VRIO分析は、経済価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability、組織(Organization)の4つの言葉の頭文字をとって名付けられました。

VRIO分析については、以下の記事を参考になさってください。

VRIO分析については、下記の記事を参考にされてください。

VRIO分析というフレームワークを学んで、経営資源に関する4つの問いに答えてみたものの、結局これをどのように戦略策定につなげていけばいいのかよくわからないので、わかりやすく詳しく説明してもらいたい。経営者のこんなお悩みに回答します。

また、マクロ環境分析であるPEST分析、ミクロ環境分析である3C分析、ファイブフォース分析、VRIO分析などの結果を用いてSWOT分析を実施して、自社の戦略策定の基礎情報をまとめることができます。

各々の分析手法については、以下の記事を参考になさってください。

PEST分析については、下記の記事を参考にされてください。

PEST分析というフレームワークを学んではみたものの、マーケティングのどの場面でこの分析を行えばいいのか、また、具体的にどのように行えばいいのかが、いまいちよく理解できていない。このような悩みをお持ちの経営者の方のための記事になります。

5フォース分析については、下記の記事を参考にされてください。

5フォース分析というフレームワークがあることを教えてもらって、ポーターの戦略論の本を読んでみたものの、いまいち理解できない自分がもどかしい。この分析フレームワークの勘所をわかりやすく教えてほしい。こんな経営者の方は必見です。

SWOT分析については、下記の記事を参考にされてください。

SWOT分析は有名なフレームワークなので、研修会に参加して学んで、自社で実践してマトリクスまで作成したんだけど、なんだかうまくいかなくて、結局この分析から何が言えるのかよくわからないな。SWOT分析は本当に役立つものなのか教えてほしい。

3C分析の事例

スペシャリティコーヒーを提供するカフェを神戸の三宮で3店舗経営する会社が、筆者の住む兵庫県西宮市の苦楽園界隈で、新たにコーヒーショップをオープンするという設定で、3C分析を行ってみましょう。

スペシャリティコーヒーを提供するカフェを神戸の三宮で3店舗経営する会社が、筆者の住む兵庫県西宮市の苦楽園界隈で、新たにコーヒーショップをオープンするという設定で、3C分析を行ってみましょう。

Customer(市場、顧客)分析

喫茶市場の規模は、約1兆1358億円(平成29年外食産業市場規模推計。日本フードサービス協会調べ)となっています。前年比では、約1.6%増となり、同調査によれば、順調にブラス成長が続いています。

かつては、1兆円割れも寸前とも言われていた時代もありましたが、喫茶市場は、回復基調に転じています。

また、喫茶店の店舗数は、1991年には126,260店あったものが、2016年には67,198店と、平成の間に半減しています(全日本コーヒー協会)。

特に個人経営の店舗の閉店が目立っており、店主の高齢化や後継者不足などが主な原因となっています。

喫茶店の店舗数が半減したのにもかかわらず、市場規模が拡大したのは、セブンイレブンのセブン・カフェに代表されるように、コンビニをはじめとして、「コーヒーを楽しむ場所」が増えたためと考えられます。

コーヒー輸入量(生豆換算)を見てみても、平成の間だけで約1.4倍に拡大しており、喫茶店で楽しむ以外の機会の開発が業界にイノベーションを起こしたのでした。

兵庫県西宮市の苦楽園界隈は、芦屋に隣接する高級住宅街であり、専業主婦層が多くいます。また、近くには関西学院大学や芦屋大学などもあり、学生も多く居住しています。

主婦や学生たちは、友人と集まって長居して楽しい時間を過ごしたいというニーズはあるでしょう。

また、コロナ前でしたら、仕事の合間にコーヒーを飲むビジネスパーソンは顧客層としては考えられなかったのですが、コロナの影響による在宅ワークが一般的になって、この地域でも仕事の合間にコーヒーを楽しんだり、カフェで仕事を進めるといったワークスタイルも増えており、ビジネスパーソンのそういったニーズもあると思われます。

Competitor(競合他社)分析

先に書いたように、個人経営の喫茶店を中心に店舗数が減る一方で、大手チェーン店は店舗数を順調に拡大してきました。

日本国内で店舗数の多い「カフェ・チェーン店」は、スターバックス:1,601店、ドトール:1,088店、コメダ珈琲店:873店が上位の3社になります。(いずれも2020年度)

各々の店舗数の時間的なずれは無視するものとすれば、上位3社の店舗数合計3,562店は、喫茶店の全店舗数67,198店の約5%を占めていることになり、日本の喫茶店の20店に1店は、これら3つのうちのいずれかの店になる計算になります。

スターバックスは、いわゆる「シアトル系カフェ」の1つであり、ドトールは営業マンが次のアポまでの間に「一服する場所」として、コメダは昔から多く存在した「昭和型喫茶店」の代表格として店舗数を拡大させてきました。

ちなみに、ドトールは別業態の「星乃珈琲店」が253店(第7位)に成長しており、業態を広げています。

各々のチェーン店は、生活者の異なるニーズを満たしており、棲み分けを図って共存しています。

スターバックスは、広い店内で、ゆったりとしたソファに座って心地よい音楽が流れる空間の中で寛ぎながらバリスタの淹れるおいしいコーヒーを楽しむというニーズに応えています。

また、ドトールは、廉価(200円程度)なコーヒーを注文したらすぐに提供することで、多忙なサラリーマンの仕事の合間の一服する場所としての価値を提供しています。

さらに、コメダ珈琲店は、昔ながらの喫茶店の情緒を残しつつ、リーズナブルな価格で美味しいコーヒーをあずきトーストなどと一緒に提供し、近所の主婦の井戸端会議の場所としてのニーズに応えています。

西宮市内にも、こういったチェーン店のカフェは数多く存在しています。

さて、苦楽園界隈では、苦楽園駅前にある上島珈琲店が最大の競合先としてあげることができます。

100坪ほどの広い店内に、大きなテーブル席、少人数向けの小さなテーブル席、少ないもののソファ席もあり、喫煙席と禁煙席とを分けて、どちらの顧客にも対応しています。

メニューは、コーヒーの他、黒糖コーヒーやゆずジュースなどが特徴的で、価格はコーヒーのレギュラーサーズで500円弱とやや高め、お味はたいして美味しいものではなく、スターバックスレベルでしょうか。

コーヒー豆の販売も行っていますが、豆のブランドから見てもかなり高いように感じます。

ショートケーキも10種類程度販売している他、注文を受けてから作るBLTサンドなどのサンドイッチも販売しています。

サンドイッチ等のトースト系等は、これまでに2度ほどサイズが小さくなっていて(価格は据え置き)、実質的に値上げを実施したものと思います。

店内で勉強をする学生が結構な数いて、長時間居座ることで席が空かないことが多く、いつも満席に近い状態になっていてよく流行っている感じです。

お店側は張り紙をして、ランチ時の混雑時の勉強はご遠慮ください、見つけ次第退店していただきますというルールになっているようです。

ママ友の集まりも多く、4人程度のグループの20代~30代の女性も多く来店していますが、非常に声が大きく回りで静かにコーヒーを飲んで読書していたりする人のえらい迷惑になっているように思います。

上島珈琲は、カフェ事業に進出してからかなり立ちますが、比較的大きな箱の店舗で、コストコントロールを重視して経営を行っていますが、様々なコストカットが顧客からも目に見えて、心地よい時間を過ごせるとは言い難いものがあります。

多くの顧客が、「もう少し美味しいコーヒーで、もっと気持ちよく過ごせる場所が欲しいね。」というようなインサイトを抱えているのではないのでしょうか。

上島珈琲店以外には、ルーツという小さなカフェあり、コーヒーは抜群に美味しく、食事は何を食べても美味しく、地元民からは絶大な人気があります。

価格はリーズナブルで、コーヒーのレギュラーサイズで400円程度なので、上島珈琲に比べると、かなりお得感があります。

客層もよく、大きな声で話をするグループも見たことがなく、気持ちよく過ごせるお店だといえると思います。

Company(自社)分析

自社の強みは、オーナー自らが南米やアフリカに出かけて、現地の豆の品評会で上位に入るコーヒー豆農家と、直接契約をしていることで、コーヒー豆の品質が非常に高いことです。

また、買取価格はやや高めに買い取るフェア・トレードを実行することで、珈琲豆農家のサステナビリティに貢献をしていることもブランドの強みです。

三宮の3店舗はすべて30席程度のカフェで、太陽光を取り込む設計の明るい店内となっていて、岐阜の材木屋から調達した大きなテーブル、イタリアの家具やから調達したカラフルな椅子、同じくイタリア製のソファなどを置き、FMラジオの人気DJの友人がセレクトした心地よい音楽を流している気持ちの良い空間が特徴です。

美味しいコーヒー以外には、サンドイッチ等の軽食も販売しており、注文を受けてからすべて店内で手作りをしています。

店員は、店長以外は全員学生のアルバイトを採用し、彼らが大学を卒業するまでの間はしっかりと面倒を見るという方針で手厚いサポートを行っています。

店長が作る賄い食の美味しさには定評があります。

以上のように3C分析を行った後で、SWOT分析で外部環境と内部環境の取りまとめを行って、マーケティング基本戦略であるSTP分析へと流れていくことになります。

3C分析のポイント

3C分析を行う場合に、やりがちな分析は各々の「C」を別々の独立したものとして分析してしまうことです。

3C分析を行う場合に、やりがちな分析は各々の「C」を別々の独立したものとして分析してしまうことです。

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析することですが、各々の「C」は当然に相互に影響を及ぼしあっていますので、1つの「C」を分析している中でも、残りの2つの「C」を意識してその関連性を考えることがとても大切です。

3C分析では、よく「強み」や「弱み」という概念を使うことが多いですが、そもそも「強み」や「弱み」という概念は、顧客がそのように思うかどうかであるので、「強み」は「自社」と「市場」との関係性の中で相対的にしか決まらないことになります。

つまり、「自社」と「市場・顧客」の各々を個別に、どれだけ詳細に分析したところで、強みは明らかにならないのです。

また、「自社」と「競合」との間でも「強み」や「弱み」は同じように考えることができます。

自社分析の中で、「自社ブランドの強みはこれだ!」とどれだけ主張したとしても、競合がそれを上回る強みを持っていれば、それはもはや自社の強みなどとは決して言えません。

つまり、「強み」とは「自社」と「競合」の関係性の中で、相対的にしか決まらないものなので、「自社」と「競合」を各々個別にどれだけ詳細に分析したところで、相対的な「強み」は明らかにならないわけです。

3C分析を意味あるものとするためには、3つの「C」を別個独立したものと考えないで、各々の関係性の中で考えるという思考スタイルを身に着けておきましょう。

市場と競合の関係性の分析

「市場×競合」の関係性を分析するのは、競合ブランドが抱えている課題は何なのかを発見することを目的としています。

もし、この関係性の分析の中で、競合ブランドが抱えている課題を見つけ出すことができたならば、それは自社ブランドから見た場合には、大きな「機会」となる可能性を秘めていることになります。

「市場×競合」の関係性を考えると、競合ブランドのコンセプト、つまり、競合ブランドは誰のどのようなニーズに対して、どのような価値を提供しているのかが見えてきます。

そして、この分析が「機会」を見出すために大切なのは、競合ブランドが取り込めていないターゲットはいないだろうか、取り組んでいないニーズはないだろうか、または、競合ブランドが提供している価値とターゲットのニーズやインサイトにズレは生じていないだろうかという視点です。

もし、「市場×競合」の関係性を分析することで、これらの発見があれば、それは競合ブランドが抱えている市場における課題ということができるのです。逆に言えば、自社にとっての市場機会となりえるということになります。

また、競合分析を実施した際に、ニーズ(競合ブランドが満たそうとしているニーズ)、提供価値(競合ブランドが提供しようとしている価値)、STP戦略(競合ブランドのSTP戦略)、マーケティング・ミックス(競合ブランドの4P戦略)、経営資源(競合ブランドの戦略やオペレーションを支える経営資源)の5つの項目を検討しましたが、これらを見る視点で重要なことは、これら5項目の一貫性です。

もし競合ブランドの上記の5項目に一貫性が認められる、つまりはこれらが因果の論理で強く結びついている場合には、1競合ブランドの大きな「強み」となります。

なぜならば、5項目の一貫性が意味するところは、その提供価値が、より強固に永続することだからです。

しかしながら、現実的には上記の5項目の一貫性を確保するのは難しいため、どこかにつながりがなく矛盾が存在することも多いものです。

もしもその、一貫性のなさや矛盾を発見できたならば、それは競合ブランドが抱えている市場における課題であるということができ、自社にとっての機会を発見したことになるのです。

市場と自社の関係性の分析

「市場×自社」の関係性を分析するのは、自社ブランドの機会と課題を見つけ出すことを目的としています。

「市場×自社」の関係性を考えた時に見えるのは、 自社ブランドのターゲットは誰なのか、そのターゲットのニーズと提供価値にズレはないかです。

もし、ターゲットのニーズと自社の提供価値にズレがなければ、それは自社ブランドにとっての市場機会となりえますし、反対にズレが生じている場合には、自社ブランドの抱えている市場における課題となって、顧客が離反するリスクを抱えていることになります。

後述しますが、事業再生のフェーズに落ち込んでいる企業の場合には、残念ながらこれが当てはまるケースがとても多いのです。

また、自社分析を実施した際に、ニーズ(自社ブランドが満たそうとしているニーズ)、提供価値(自社ブランドが提供しようとしている価値)、STP戦略(自社ブランドのSTP戦略)、マーケティング・ミックス(自社ブランドの4P戦略)、経営資源(自社ブランドの戦略やオペレーションを支える経営資源)を検討しましたが、これら5つの項目を見る視点においても重要なことは、やはり、これら5項目の一貫性です。

もし、自社ブランドにこれら5項目の一貫性があれば、自社ブランドにとって大きな「強み」となります。

なぜなら、もしも、これらの各々の要素では競合ブランドに劣っていたとしても、各々の要素を組み合わせてシナジーを得る力が競合より上回ることができたならば、生活者に提供できる価値が上回ることもできるからなのです。

また、経営資源分析のフレームワークであるVRIOに当てはめればわかるように、「希少性があり、模倣することが困難なケイパビリティ(組織能力)」として、自社の永続的な強みにもなりうるのです。

特に、組織が肥大化してセクショナリズムのリスクの高い大企業は、一貫性を保つことが非常に難しくなっています。

したがって、もしも自社が下位の地位に甘んじている企業であれば、5つの項目の一貫性を確保するように努めることも、優位性の確保のために考えるべきでしょう。

自社と競合の関係性の分析

「自社×競合」の関係性を分析するのは、自社ブランドの機会と課題を見つけ出すことを目的としています。

「自社×競合」の関係性を考えた時に見えるのは、 競合ブランドが満たせていない隙間のニーズを満たすことができるかどうか、競合が満たしているニーズを上回ることができるかどうかです。

「市場・顧客分析」のステップで「市場に存在するニーズ」の洗い出しはすでに終わっており、また、「競合分析」によって、競合ブランドが「どのニーズを」「どうやって」満たしているかも、すでに明らかになっていることでしょう。

そして、もし「市場に存在するニーズ」の中で「競合ブランドが満たせていないニーズ」があり、それが、「自社ブランドの強みが活かせるニーズ」であるならば、それは自社にとっては非常に大きな競争優位の源泉となりえるものです。

また、もしも競合ブランドが市場ニーズを満たしていたとしても、その裏付けとなるほかの4項目、つまりは、「ブランドの提供価値」や「STP戦略」あるいは「マーケティング・ミックス」、さらには「経営資源」に弱みがあれば、もしくは、それらの一貫性が弱ければ、自社ブランドがそこに付け入るチャンスが十分にあることになります。

「すでに競合ブランドが満たしているニーズだから、そこには入り込む余地がないね。」と簡単に諦めてしまいがちですが、先にも書いたように、そのニーズを満たしている競合ブランドの「一貫性」を注視してみるべきなのです。

もし「一貫性」に弱みがあれば、自社ブランドは「一貫性」を作りこむことによって競争優位を築くことが出るかもしれないのです。

以上のように、3C分析を各々単独で実施することで終わらせるのではなく、単独で分析を実施した後には、2つの要素ごとにクロスさせた分析を行うことで、見えてなかった市場機会の発見や、自社の課題等を発見することが可能になります。

事業再生における3C分析

事業再生における外部環境分析の重要性は、たびたびご指摘申し上げているところであり、マクロ環境分析におけるPEST分析と、ミクロ環境分析の1つである3C分析は、再生を進めるにあたって必ず確認しておくべき分析として位置づけられます。

事業再生における外部環境分析の重要性は、たびたびご指摘申し上げているところであり、マクロ環境分析におけるPEST分析と、ミクロ環境分析の1つである3C分析は、再生を進めるにあたって必ず確認しておくべき分析として位置づけられます。

2000年代に入ってすでに20年以上が経過している現代において、事業再生のフェーズに落ち込んでいる企業のほとんどは、商品やサービスが提供している価値が、世の中の生活者ニーズとの間にズレが生じていることが大きな原因なので、そのズレを確認するためには、3C分析などは必須なのです。

再生のフェーズに落ち込んでいる企業経営者のほぼすべての方が、このズレに気付かないままに、売上をあげようと販売促進策などにコストをかけようとしますが、それは全くの本末転倒であって、抜本的な再生へ向けての対策としては意味がないのです。

商品やサービスを新発売した当時には、商品コンセプトと世の中の生活者のニーズとがマッチしていて飛ぶように売れたとしても、時間の経過とともにそのズレは生じるものであって、そのズレをケアしながら、コンセプトの見直し等の手を打っていくのがビジネスなのです。

環境分析なんて、商品やサービスと関係ないから実施するのは時間の無駄だという態度では、いつまでたっても再生への手がかりをつかむことはできません。

ミクロ環境分析としての3C分析と、それに影響を与えるマクロ環境分析としてのPEST分析は、事業再生に取り組むにあたっては欠くことのできない分析なのです。

中小企業が事業再生を成功させるポイントについては、下記の記事を参考にされてください。

中小企業が事業再生に取り組む時に、経営者が念頭に置いておくべきポイントって何だろう。中小企業が事業再生のフェーズから抜け出すために必要なことって色々言われているけど、その道のプロの人からしたら、どんなポイントを押さえるべきなんだろう。

事業再生におけるマーケティングの必要性については、下記の記事を参考にされてください。

事業再生にマーケティングは必要じゃないのかな。再生のアドバイザーが銀行の紹介で入ってきたけど、どう見ても普通の税理士でマーケティングなんてできそうにないんだけど、本当に当社の再生はうまくいくのかな。こんなお悩みを抱えた経営者の方は必見です。

事業再生を相談するべき専門家の選び方については、下記の記事を参考にされてください。

事業再生に取り組むにあたって誰に相談すればいいのだろう。再生支援協議会に行くと会計士や税理士を紹介してもらえるそうだけど、それで本当に事業再生は成功するのかな?こんなお悩みをお抱えの経営者の方は必見です。誰に相談するべきかがわかります。